Berichte über die einzelnen Abende

Abend 1: 14.1.

Albert Kümmel-Schnur: Felix Droese: "Cain (sie scheißen auf uns)"

ARÈS: Ich scheiß auf die Wahrheit. Die macht niemanden satt.

Boris: Und auf die Freiheit und die Gerechtigkeit scheißt Du auch?

ARÈS: Ja, ich bin mehr für das Geld

(ARÈS, Frankreich 2016)

Wer den Bildtitel hört, weiß sofort, worum es geht - das Gefühl, dass es 'denen' egal ist, einfach und buchstäblich 'scheißegal', was 'wir' tun, wie es 'uns' geht, wovon 'wir' träumen, was 'wir' brauchen. Der Bildtitel öffnet sofort eine hierarchische Dichotomie von 'sie' und 'uns': zwei Gruppen, die nichts miteinander zu tun haben. Die einen kacken dahin, wo es ihnen eben passt,vornehmlich auf die anderen. Und wer immer dieses Bild anschaut, wird automatisch inkludiert in die Opfergruppe - "sie" - das sind schließlich immerdie anderen. Wer genau, wissen wir nicht, nur wenn 'sie' auf 'uns' scheißen können, dann müssen 'sie' wohl oben und 'wir' wohl unten, genauer, darunter sitzen, hocken oder liegen. Der Satz 'Sie scheißen auf uns' benennt eine verbreitete Emotion, die uns für gewöhnlich in sozialen - 'dem Vermieter ist es scheißegal, ob ich die Mieterhöhung noch zahlen kann' - oder politischen - 'unser Schicksal interessiert die Profipolitiker gar nicht' - Kontexten befällt. Sie artikuliert immer ein Empfinden von Ohnmacht: daran kann man gar nichts tun, das ist eben so, die machen mit mir/uns, was sie wollen, der Deibel scheißt immer auf den dicksten Haufen.

Der Teufel, ja, oder eben Gott. Den Satz "sie scheißen auf uns" hat Felix Droese in Klammern hinter den Haupttitel des Bildes gesetzt und der heißt: Cain. Diese Figur kennen wir, und wir kennen auch ihr Problem: Gott scheißt auf sein Opfer. Zur Erinnerung: der Bauer Kain ist, dem biblischen Buch Genesis zufolge, der Erstgeborene des aus dem Paradies vertriebenen ersten Menschenpaars Adam und Eva. Er hat einen Bruder, den Hirten Abel. Beide opfern Gott von den Früchten ihrer Arbeit: "Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem HERRN Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der HERR sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an." (1. Mose 4, 3-5) Wie geht es Kain damit? Scheiße, um bei Droeses Begrifflichkeit zu bleiben. Es geht ihm einfach scheiße: "Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick." (1. Mose 4, 5) Und das kann man gut verstehen. Die Bibel gibt keinen Grund an, warum Gott Abel Kain gegenüber bevorzugt. Theologen sehen darin vor allem einen Hinweis darauf, dass sich die aus dem Paradies vertriebene Menschheit ihres Gottes nicht mehr sicher sein können. Deshalb müssen sie - im Gegensatz zu ihren Eltern im Paradies - Opfer bringen und deshalb sind sie angewiesen auf die Anerkennung durch Gott. So fühlt sich das Leben in postparadiesischer Gottesferne an. Es geht demnach also nicht um Neid oder Geschwisterstreit, sondern um die tief empfundene Ungerechtigkeit der ungleichen Behandlung durch Gott. Und Gott ratifiziert diese Interpretation durch die Aufforderung an Kain, der Versuchung, seinem zorningen Impuls nachzugeben, zu widerstehen.

Droeses Bild aber kennt keinen Gott. Es zeigt eine aufrechte dunkle Gestalt, die auf eine vor ihm liegende oder kniende Figur einschlägt. Und sie zeigt am oberen Bildrand insgesamt fünf Ärsche in gelb, grün, rot und schwarz, die auf beide Gestalten rotgefärbten flüssigen Stuhl kacken. Das ist also schon die erste Irritation. Über Kain und Abel steht nicht eine außerweltliche zusätzliche Gestalt, die das Schicksal der beiden bestimmt, sondern da hocken einfach andere Menschen, reduziert auf ihre Tätigkeit, reduziert, so könnte man auch sagen, auf das, was die beiden unter ihnen sich Befindlichen buchstäblich trifft. Kains Gefühl, so könnte man in erster Annäherung auch sagen, könnte auch Abels Gefühl sein: der hockt ja mit seinem Bruder in der Scheiße.

Aber, wie uns nicht erst Hans Jonas lehren musste, nur weil zwei dasselbe Schicksal erleiden, heißt es noch lange nicht, dass sie miteinander solidarisch sein müssten. Im Gegenteil: die stehende schwarze Figur hält die rote am Arm fest, drückt sie zu Boden und schlägt auf sie ein. Die rote Figur scheint sich an einen mit dünnem grauen Strich links neben ihr platzierten Einkaufswagen zu klammern. Oder fällt sie vor diesem Einkaufswagen nieder? Ist der Einkaufswagen der Altar, auf dem Abel sein Opfer darbringt? Abels Geste scheint das zu belegen. Er scheint den Wagen zu greifen, mit seinem Kopf hineinzufallen wie in ein Gefängnis, kniet im gleichen Gestus auch davor und wirft sich nieder. Wird er dafür erschlagen? Dafür, dass er dem Konsum huldigt? Wenig wahrscheinlich. Oder doch? Das hieße, dass der Konsum an Gottes Stelle getreten wäre und für diese Interpretation gibt es, so scheint es, keinen Anhalt im Bild. Was jedoch auffällt ist, dass die Ärsche am oberen Bildrand demjenigen Abels verdammt ähnlich sehen, das gilt auch für den extravagant zugespitzten Fuß. Abel träte also buchstäblich zweimal im Bild auf: als Opfer und als Täter. Kain hingegen gibt es nur einmal.

Schaut man sich die Figur des Kain genau an, fällt auf, dass sie im ersten Druckvorgang - wir haben es bei diesem Bild mit einer Mischtechnik zu tun, die zentralen figurativen Elemente sind monumentale Holzschnitte - die nämliche rote Farbe verwendet wurde wie für Abel. Beide Figuren waren also eine Einheit, das kann man besonders deutlich noch am linken Oberschenkel Kains erkennen, der aus dem Liegenden herauszuwachsen scheint. Kain und Abel - das waren, so könnte man sagen, mal exakt dieselben, aus demselben Holz (was für den Druckstock des Holzschnitts buchstäblich gilt), derselben Farbe, Zwillingsbrüder vielleicht, einander gleichend wie ein Ei dem anderen. Aber dann scheint irgendeine Veränderung mit Kain vorgefallen zu sein: aus Rot wurde Schwarz. Das wäre ja auch eine ganz klassische Interpretation der Kain-und-Abel-Geschichte und, mehr noch, ihrer Rezeptionsgeschichte: Kain wird böse, während Abel zum Inbegriff des Guten stilisiert wird.

Man könnte aus die Ähnlichkeit der Figuren und den farblich markierten Übergang der einen in die andere allerdings auch prozesshaft als Verwandlung deuten: Abel wird zu Kain. Es handelt sich gar nicht um zwei Figuren, sondern um eine einzige in zwei Stadien: der Verehrer des Konsums wird sich selbst zum Feind und will sich in einem autoaggressiven Akt selbst vernichten. Und all die anderen zufriedenen Konsumenten scheißen diesem aus dem System Gefallenen auf den Kopf.

Vielleicht hilft es, sich den 1511 entstandenen Holzschnitt Albrecht Dürers anzusehen, den Felix Droeses Holzschnitt interpretiert. Mit einem Blick erkennt man die Situation, die spiegelverkehrt bei Droese erscheint. Abel liegt, bereits am Kopf getroffen, schreiend auf dem Boden. Kain kniet in überdeutlich akzentuierter Muskulatur mit grimmig verzerrter Miene über ihm und schwingt ein gewaltiges Beil, das Dürer, wie häufig in den Bildbesprechungen vermerkt wird, dadurch noch zusätzlich betont, dass die untere Spitze der Klinge einen Teil der prominent gesetzten Signatur Dürers verdeckt. Dürer greift den dramatischen Höhepunkt der Geschichte auf: den Mord. Sein Holzschnitt nimmt diesem Mord den narrativen Kontext: von den Opfergaben der beiden ist ebensowenig zu sehen wie von Gott im Himmel. Eine unbestimmt karge Landschaft, die durch einen einzelnen Baum im rechten oberen Drittel des Bildes begrenzt wird, bestimmt die Szenerie. Die Brüder sind beide nackt - Kain trägt noch einen minimalistischen Schurz, einen Tanga würden wir heute sagen, der sein Gemächt eher hervorhebt denn verdeckt. Aus Abels Kopfwunde spritzt das Blut in zwei langen dünnen Rinnsalen.

Ebenso wie die Gemeinsamkeiten sind auch die Veränderungen deutlich, die Droese dem Dürer'schen Holzschnitt zugefügt hat: den Figuren fehlt die Binnenzeichnung, dadurch geht vor allem die dramatische Mimik und die dynamisierenden Schattierungslinien verloren, das Bild wird stiller. Die ganze Ausdruckskraft wandert in die Silhouette der Körperhaltung. Droese hat Kain deutlich gestreckt und ihm den kleinen Schurz genommen, betont hängt sein Penis über dem liegenden Abel. Am wichtigsten ist jedoch vielleicht das Fehlen der Mordwaffe. Die gehobene Hand Kains ist blockhaft verdichtet, man könnte sie ebenso als geballte Faust wie als erhobenen Stein deuten. Gleichzeitig erinnert die schematisierte erhobene Faust auch an den klassischen Gruß der Arbeiterbewegungen seit dem 19. Jahrhundert - eine Dimension die dem für seine Arbeit im Vietnamkomitee der Düsseldorfer Kunstakademie 1972 zu 7 Monaten Haft verurteilten Künstler sicherlich deutlich bewusst war. Kains erhobene Faust mag eine Mörderhand sein, sie ist jedoch gleichermaßen ein Zeichen des Protests. Doch wogegen eigentlich? Gegen sich selbst als fremdbestimmten Konsumhörigen, wie wir eben vermutet haben?

Aus Abels Schädel fließt kein Blut. Dünne rote Farbrinnsale laufen aber über die Bildfläche, man könnte fast vermuten, die Blutströme Abels hätten von Dürer zu Droese ihren körperlichen Ort gewechselt vom Kopf zum Anus. Sollte man diese Deutung für legitim halten, folgte daraus, das Kains Handlung genau jenen blutigen Stuhl hervorbrächten, der ihn selbst wiederum besudelt. Das Mal, mit dem Gott Kain zu seinem Schutz kennzeichnet, wäre zu Abels blutigem Stuhl geworden, der seinen Mörder markiert. "Und der HERR machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge [...]" (1. Mose 4, 15) Und bliebe man bei der Deutung des Bildes als einer aggressiven Selbstzerrissenheit, dann wäre das Elend des Kain, des einen, der sich aus der Kette des Konsums gelöst hätte, dass das gar nicht geht. Die Abel'sche Scheiße von oben wirkt - in der Logik der Überlagerung von biblischer Erzählung und Droese'schem Bild - als Immunisierung gegen Protest. Aus dem Gefängnis des Konsums und der Hörigkeit gibt es kein Entkommen.

Dagegen scheint zu sprechen, dass die Rußpigmente, aus denen der Druck der Kainfigur bei Droese zum größten Teil bestehen, gar nichts annehmen von der darüberlaufenden dünnen Acryl- oder Ölfarbe. Deutlicher sind die anderen Spuren, die sich über das Bild ziehen. Kain tritt aus einem gelb und schwarz umgrenzten Kreis heraus, dieser Kreis ist wie große Teile des unteren Bildabschnittes auch mit braunen Farbspuren aus Kuhmist bedeckt. Droese verwendet Kuhscheiße, um den Ort zu charakterisieren, aus dem Kain sich erhebt. Woraus erhebt er sich eigentlich (sehen wir mal von der Möglichkeit ab, es handele sich um einen dantesken Höllenkreis - da gibt es ja sogar den nach Kain benannten, den Verrätern an Verwandten gewidmeten Höllenkreis Caina, in dem man bis zum Hals schockgefroren wird, und andererseits einen, der bis oben mit Kot gefüllt ist)?

Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns den Bildelementen widmen, die wir noch nicht besprochen haben: Kain befindet sich in einem Doppelkreis in der Mitte des Bildes, rechts und links von ihm befindet sich eine 10. Der Schlüssel zu dieser Anordnung sind die zwei schwarzen Rechtecke am rechten unteren Bildrand. In ihnen ist der Schriftzug "GELD" zu lesen - wie den Druckstock der Kain und Abel-Gruppe hat Droese auch den Druckstock des Geld-Schriftzugs häufiger genutzt, damit etwa Fotografien von Kirchen, aus Pornomagazinen oder Katalogen der eigenen Werke bedruckt. Man könnte das ganze Bild als Geldschein begreifen. Der ein-Dollarschein etwa ist so aufgebaut: in der Mitte ein kreisrund gerahmtes Porträt von George Washington, rechts und links der Zahlwert. Wir hätten es also mit einem etwas zerfransten, also oft benutzten Geldschein zu tun. Der Dollarschein bietet auch noch den schönen Glaubenssatz "In God we trust" an, was einerseits als Realsatire angesichts der Eskapaden jener Glücksspieler, die heute für gewöhnlich 'internationale Finanzmärkte' betitelt werden, erscheint und andererseits eben jenen nachparadiesischen Zustand, in dem man auf Gott vertrauen muss, weil man sich seiner eben nicht mehr sicher sein kann, artikuliert. Auf Gott vertrauen - das eben war Kains wie Abels Hoffnung beim Opfern. Am rechten Bildrand ist eine Tafel nur über einen schmalen Steg mit dem restlichen Bild verbunden - sie könnte vielleicht deshalb als kommentierende Ergänzung des restlichen Bildes gedeutet werden, worauf auch die Doppelung des schwarz gefärbten Arsches hindeutet. Dieser Arsch scheißt, ebenso wie sein Pendant im Hauptteil des Bildes in einer gewaltigen Wolke aus Kuhdung Geld. Droeses Bild assoziiert hier also eine Figur, die der deutschen Rechtsprechung und dem deutschen Märchen seit dem Mittelalter vertraut ist: den Dukatenscheisser.

Vielleicht war jemand von Ihnen schon einmal in Goslar im Harz. Dort befindet sich an der Fassade des ehemaligen "Gildenhaus[es] der Wandschneider, Goslars reichster und vornehmster Kaufmanns-Vereinigung"1, ein nacktes Männlein, das dem Betrachter seine Rückseite zuwendet. Aus seinem Hintern fallen Golddukaten auf einen Haufen, der mindestens soviel Kot wie Gold enthält. Grad wie bei Droese also. Die Goslarer Wandschneider traten nach der Flucht der Goslaer Juden im Jahr 1414 ins Geldgeschäft ein und exekutierten die Schuldnerbestrafung so symbolisch wie unmittelbar unter dem Dukatenscheisser. Dort war nämlich ein Sitz angebracht, auf den derjenige, der seine Schulden nicht zahlen konnte, mit entblößtem Arsch gesetzt wurde. Das nannte man dann "bottarschen"2"Der Brauch des 'Bottarschens' hat sich im Sprachgebrauch bis in die heutige Zeit halten können: Bei einem Offenbarungseid muss man bis heute 'die Hosen runterlassen'."3Spätere Banken verstanden den tieferen Sinn des Dukatenscheissers nicht mehr, wie das Relief eines Dukaten scheissenden, aber bis auf die heruntergelassene Hose bekleideten Männchens an der Fassade einer Düsseldorfer Bank überdeutlich zeigt. Dort steht: "Dies Märchen wird wohl niemals wahr/das Leben lehrt/ sei klug und spar."4

Was folgt aus dieser letzten Beobachtung nun für eine Interpretation des Droese-Bildes? Der Dukatenscheisser ist nicht der, der Geld hat, sondern der, dem's aus dem Leib oder deutlicher, dem Darm, gepresst wird - ein armer Schlucker, eine arme Sau, die buchstäblich nichts mehr hat, für dieses Nichts auch noch in der Schuld steht und öffentlich gedemütigt wird. So löst sich vielleicht das Zeichenrätsel, das uns Felix Droeses Bild aufgibt: wir alle scheißen braun und blutrot und rußfarbenes Geld (übrigens auch so ein alchimistischer Fingerzeig Droeses: der erste Stuhl eines Neugeborenen, das klebrige, tiefschwarze Kindspech wurde von den Alchimisten als wesentliche Substanz für's Goldmachen erachtet). Der Rahmen in der Bildmitte zeigt, was dabei herauskommt: eben ein Topf oder Höllenpfuhl voller Scheiße - wenn man genau hinsieht, dann zeigen sich im Braun des mittleren Medallions schemenhaft Gesichter - lauter Verdammte, buchstäblich arme, bettelarme Seelen. Wir scheißen, weil wir einer Praxis uns unterwerfen, die wir quasigöttlich verehren - dem im Einkaufswagen verkörperten Konsum. Und sehen dabei nicht, dass wir niemand anderen als uns selbst bescheissen - auch ein durchaus ökonomischer Ausdruck. Hat man das mal begriffen, dann regt sich der heilige Zorn - aus Abel wird Kain, der die Faust zum Protest erhebt und doch damit nur sich selber trifft. Übrigens eine Deutung, die durchaus zusammengeht mit der biblischen Geschichte, wenn man sich, wie's bei einem Pfarrerssohn ja durchaus sein kann, damit etwas genauer auskennt: der Name Kain nämlich bedeutet im Hebräischen "Selbstgeschaffen". Eva rühmt sich damit, eine Schöpfung hervorgebracht zu haben, die - so deutet es die biblische Sprachverwendung an - derjenigen Gottes gleichwertig ist. Und Kain, der Bauer, lebt sesshaft von den Früchten dessen, was er selbst dem Boden abringt. Eben das missfällt Gott: Abel, auf hebräisch soviel wie Windhauch, beugt sich als Hirte hingegen der flüchtigen Existenzweise, die ihnen der strafende Genesisgott zugewiesen hat: er beansprucht keinen festen Platz, sondern ist - herdengetrieben - ruhelos. Eben deshalb, seiner Beugsamkeit unter's göttliche Gebot wegen, ist sein Opfer dem göttlichen Auge wohlgefällig - alle anderen jedoch müssen, ich schwenke wieder zu Droese, Kain werden, zwanghaft verschickt in die Ruhelosigkeit, markiert wie ein Stück Vieh - glaube ich den Theologen, die mir sagen, dass das Kainsmal eben keine Straftätowierung ist, sondern eine Besitzmarkierung: den rührt mir nicht an, der ist mein.

Felix Droese hat uns also ein komplexes Denkbild auf- und mitgegeben, Teil einer Serie seiner Auseinandersetzung mit der biblischen Geschichte, der er über immer neue Kontextualisierungen immer neue Deutungen abringt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

1

de.wiktionary.org/wiki/Dukatenscheißer, 8.1.2019.

2Ebd.3Ebd.

4

de.depositphotos.com/15913989/stock-photo-dukatenscheisser-bas-relief-on-the.html, 8.1.2019.

Abend 2: 15.1.

Clara Klapherr: Impuls-Protokoll: Widerstand?! Eine Aktion zur Begriffsklärung

Das Thema des zweiten Abends der Veranstaltungsreihe ‚Ab heute anders! Vom schlechten Gegebenen und den Möglichkeiten, es zu ändern‘, lautete: „Widerstand?! Eine Aktion zur Begriffserklärung“ und wurde durchgeführt von dem in Konstanz lebenden Künstler Dominik Böhringer.

Beim Betreten des Bürgersaals am Stephansplatz fanden die Besucher einen nicht bestuhlten Raum vor. Dominik Böhringer teilte zu Beginn des Abends zugleich die relativ kleine Teilnehmergruppe von 18 Leuten in zwei Gruppen á 9 Leute. Die eine Gruppe sollte vor der Türe stehen bleiben und die andere Gruppe ‚durfte‘ im Saal bleiben. Die ‚Saalgruppe‘ wurde erneut eingeteilt in zwei ungleiche Gruppen, die der Künstler symbolisch mit einer dicken Schnur als räumliche Begrenzung voneinander separierte. Dies sollte ein Versuch darstellen, unterschiedliche Vermögensverhältnisse in der Gesellschaft physisch darzustellen: Die kleinste aller Gruppen entsprach dem oberen Drittel der Gesellschaft, welcher die Mehrheit des Reichtums gehört, während die andere Saalgruppe quasi dem Mittelstand entsprach und die Gruppe außerhalb des Saals, die nicht einmal in den Raum selbst durfte, war Sinnbild für die Ausgestoßenen der Gesellschaft, die nicht mitreden und mitentscheiden können, da ihnen in jeglicher Hinsicht schlicht die Mittel fehlen um sich Gehör zu verschaffen.

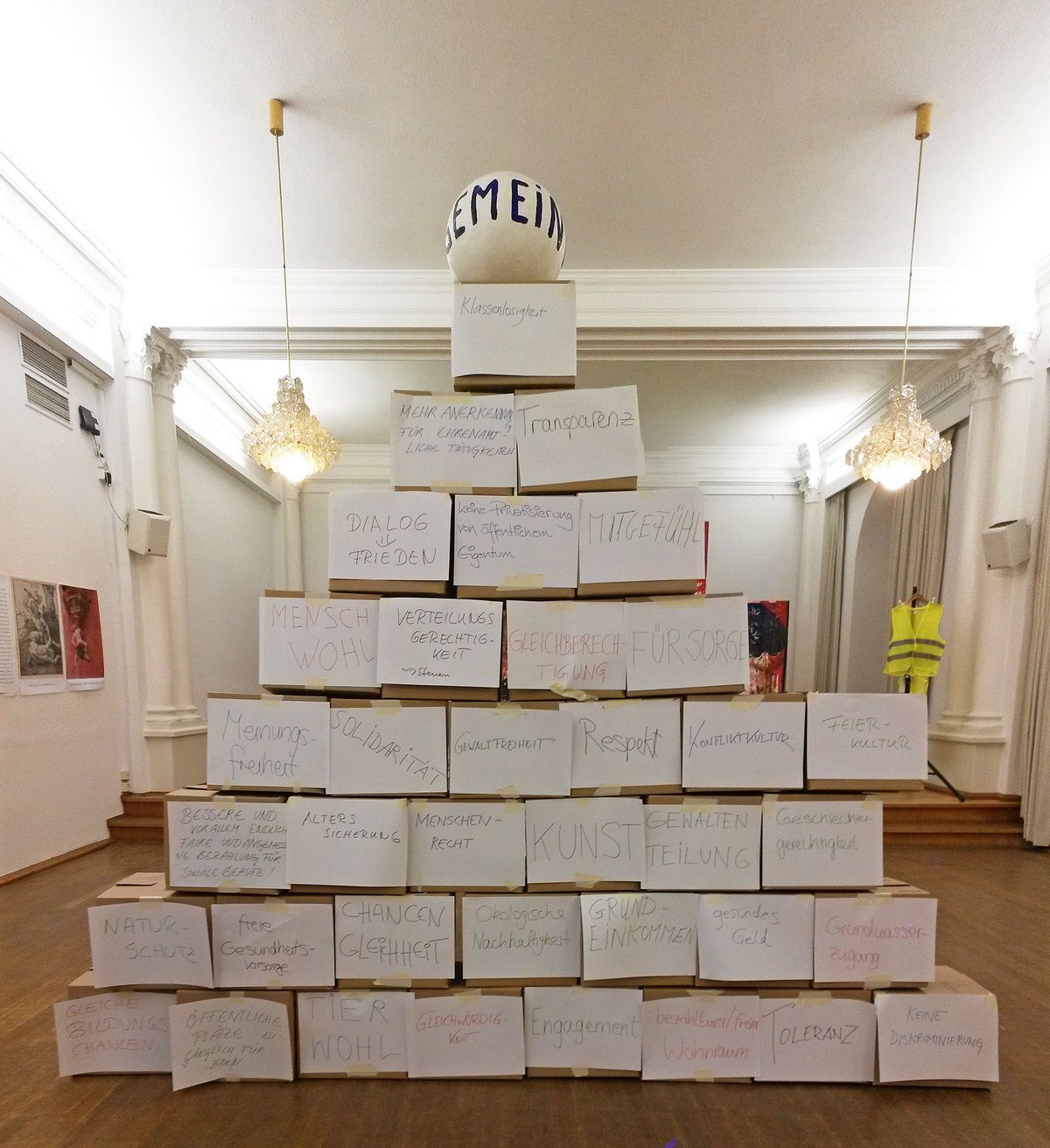

Im Anschluss hatte Böhringer ein ‚Spiel des Gemeinwohls‘ vorbereitet, welches er als Alternative dafür sah, ‚nur‘ schlicht über das Thema Gerechtigkeit und das, was nicht so gut ist in einer Gesellschaft zu sprechen. Vorbereitet hatte er einen großen aus Pappmaché gebastelten Ball mit der Aufschrift ‚Gemeinwohl‘ und zahlreiche leere Kartons, welche Symbol für das gesellschaftliche Fundament sein sollten. Die Teilnehmer fanden sich zu einem Stuhlkreis zusammen und nun forderte der Künstler diese auf, sich Begriffe zu überlegen, die sie persönlich mit dem Leitbegriff ‚Gemeinwohl‘ verknüpften. Diese Begriffe sollten sie dann auf weißes Papier schreiben und jeweils an einzelne Kartons kleben. Diese wiederum wurden dann nach und nach zu einer immer höher werdenden Pyramide zusammengestellt, immer mit dem ‚Ball des Gemeinwohls’ obendrauf. Dem Künstler war hierbei wichtig zu betonen, dass der Ball ‚unbeschwert‘ oben drauf liegen bleiben muss, ohne dass Jemand der Teilnehmer diesen und damit auch das ganze Karton-Konstrukt festhalten muss. Die Kartonpyramide wurde, je mehr an Höhe sie gewann, immer wackeliger und unstabiler. Interessant war, dass es nur Einzelne der Teilnehmer waren, die sich dafür verantwortlich fühlten, dass die Pyramide stabil und der Ball oben liegen bleibt, während die Mehrheit der Teilnehmer auf ihren Stühlen sitze blieb und beobachtend zusah. Denn Spielregel Nr. 1: Die Kartonpyramide und damit das Fundament sollte immer höher werden und der Ball nicht herunterstürzen. Die Begriffe sollten für uns als Teilnehmergruppe stehen und offenlegen, was dem Einzelnen/der Einzelnen in der Gesellschaft wichtig ist, heißt: sie verkörperten die Werte der an diesem Abend Anwesenden. Dabei war besonders interessant zusehen, wie viel unterschiedliche Begriffe zusammenkamen. Darunter waren folgende:

Tierwohl, öffentliche Plätze für Jede/n zugänglich, Gleichwertigkeit, Engagement, Toleranz, Grundwasserzugang, gesundes Geld, Grundeinkommen, ökologische Nachhaltigkeit,

Chancengleichheit, freie Gesundheitsversorgung, Naturschutz, bessere, faire und angemessene Bezahlung für soziale Berufe, Alterssicherung, Menschenrechte, Kunst, Gewaltenteilung, Feierkultur, Respekt, Solidarität, Meinungsfreiheit, Menschenwohl. Verteilungsgerechtigkeit, Gleichberechtigung, Fürsorge, Dialog Frieden, Transparenz, mehr Anerkennung für Ehrenamt.

Hierbei wurden die Begriffe in keiner Hierarchie bzw. Gewichtung angeordnet, was jedoch in der daran anschließenden Diskussionsrunde ein Punkt war, der angesprochen wurde, ob man die Pyramide auch hierarchisch hätte aufbauen können, indem die unteren Begriffs-Kartons die basalen Sachen wie Grundbedürfnisse: Essen, Schlafen, Wohnen und die Begriffs-Kartons des oberen Bereichs der Pyramide die ‚Luxus-Bedürfnisse’ (‚nice to have‘) betroffen hätten. Dieser Aspekt wurde während des Pyramide-bauens unter den Teilnehmern nicht diskutiert, sondern kam erst in der Anschlussdiskussion zur Sprache. Ebenso fiel nachträglich auf, dass eine gegenseitige hohe Toleranz vorhanden war für das, was Jede/r auf seinen/ihren Zettel schrieb und aufklebte.

Einer der Impulsfragen Böhringers in der daran anschließenden Runde im Stuhlkreis war u.a.: Wie repräsentativ ist das, was wir hier tun für die Leute bzw. für unsere Gesellschaft?

Aus der Runde kamen unterschiedliche Überlegungen hierzu: Für die meisten Leute sei diese Aktion nicht so stark repräsentativ, da man es ja an der Anzahl der Teilnehmer erkennen könne, dass die meisten Leute abends nach der Arbeit zu müde seien noch Zeit und Muße für eine solche Künstleraktion zu finden. Die Mehrheit habe ein so volles Alltagsprogramm, dass diese Veranstaltung den Kapazitätsrahmen sprengen würde. Eine andere Wortmeldung wiederum betonte die Wichtigkeit solcher Aktionen für die Gesellschaft insbesondere auch für jüngere Leute, denn es stelle einen Anknüpfpunkt dar mit unterschiedlichen Leuten in Kontakt zu treten, die gleichgesinnt sind in Bezug auf etwas, dass sie jeweils in der Gesellschaft ändern möchten. Ein Veranstaltungsteilnehmer nennt in diesem Zusammenhang sein hohes Alter(82 Jahre) und verrät sein lebenslanges intensives Interesse und seine aktive Teilnahme an solchen Treffen öffentlichen Meinungsaustauschs und rät insbesondere den jüngeren Leuten ihre Wut und die daraus hervorgehende Energie zu behalten und auch zu kultivieren, denn sie sei gesund und halte letztendlich auch psychisch stabil. Mithilfe dieser Wut die bei den Leuten aufkommt, ausgelöst durch verschiedene Themen, wie zb. Konsum-Überdruss, Ignoranz,- ausgehend sowohl von der Unter,-als auch Oberschicht, der Politik und deren fragwürdige Machenschaften, der unfairen Behandlung der in unserer Gesellschaft unterschiedlich lebenden und arbeitenden Leute, würden die Leute überhaupt die Energie aufbringen können, die sie dazu mobilisiert sich aufzulehnen gegen das, was sie stört.

Im Hinblick auf die unterschiedliche aktive Teilnahme beim Pyramidenbau stellte Böhringer die Frage: Welchen Widerstand habe ich, dass ich nicht aufstehe und mithelfe?

Aus der Runde kamen hierzu verschiedene Wortmeldungen, zb. die Frage nach der Art des Vertrauens, das jede/r Einzelne/r hat und das ihn/sie demnach auch hemmen kann in bestimmten öffentlichen Situationen zu reagieren bzw. nicht zu reagieren. Oder auch einfach der bequeme innere Drang, zuzusehen, ob eine (gesellschaftliche) Aufgabe auch ohne eigenes

Zutun, andere, dh. Dritte, bewältigt kriegen. Die Überwindung des inneren Schweinehundes war ein Punkt, welcher dem Künstler besonders wichtig war. Damit meinte er alle Bereiche, die einen Menschen daran hindern, sich aktiv an gesellschaftlichen Aktionen und damit an der Verbesserung des Gemeinwohls zu beteiligen. Für Böhringer bedeutet Gemeinwohl, ‚dass alle mal gefragt sind‘, was wiederum auch seine Einstiegsworte in die Diskussionsrunde waren und wonach Einige sich anschließend dazu äußerten, was jeweils für sie selbst Gemeinwohl bedeutet. Dabei war auffallend, dass sich die ersten Meldungen insbesondere darauf fokussierten, aufzuzählen, was sie persönlich an der Gemeinschaft stört, d.h. es wurden viele Missstände aufgezählt, seien sie politischer oder persönlicher Natur.

Gründe dafür, warum viele Leute trotz Beklagen nichts tun würden, seien u.a. solche, dass viele denken, sie selbst seien nicht betroffen von den Problemen des demnach mangelnden Gemeinwohls. Dass jedoch alle vom Gemeinwohl betroffen sind, egal von welcher ‚Schicht‘ jemand kommt, wurde allen deutlich. Der Konsum scheint hierbei die Rolle des ‚Betäubers‘ zu spielen, der die Leute ablenkt von ihren Sorgen oder anderweitigen gesellschaftlichen Themen. Eine andere Wortmeldung klinkte sich dazu mit dem Hinweis ein, dass Konsum aber auch als friedensstiftend interpretiert werden kann.

Gesellschaft im Allgemeinen Sinne habe es noch nie ohne Ungleichheit gegeben. Die Frage wurde hierbei gestellt, was es für ein Element sei, das zu diesem scheinbar ‚natürlichen‘ Umstand beiträgt. Die Antwort aus der Runde: Der Staat.

Die Gesellschaft würde außerdem immer mehr in ein System des Wirtschaftsliberalismus abrutschen, in welchem mit allem und jedem Handel betrieben würde: mit Land und Boden, Wasser und menschlichen Arbeitskräften.

Eine weitere Wortmeldung erwähnte, dass ihr auffalle, wenn sie sich an öffentlichen Plätzen wie Theater, Kino o.ä. aufhielte, dann sei es sehr schwierig, jene Leute anzusprechen, die nicht immer dabei seien in der jeweiligen Szene, dh. eher selten in der Öffentlichkeit verweilen. Wie erreicht man solche Leute, die demnach eher scheu sind?

Eine Antwort bezog sich auf das Schneeballprinzip und wies insbesondere darauf hin, dass ein/e Einzelne/r dadurch viel tun kann, indem er/sie im kleinen Rahmen seine/ihre Möglichkeiten ausschöpft und damit sein Größtmögliches für das Gemeinwohl erfüllt. Es reiche also völlig aus, wenn man an einem Abend 1-2 Leute trifft, mit denen man sich austauscht über ein bestimmtes Thema, dass man ggf. ändern möchte, als dass man nichts tut. Diese 1-2 Leute wiederum würden dann das stattgefundene Gespräch an Dritte weiterleiten. Und so werden es nach und nach immer mehr Leute, die dann letztendlich zu einer aktiven Gruppe zusammenfinden oder sich gegenseitig erneut Ideenmäßig Impulse geben könnten für weitere Schritte, die eingeleitet werden könnten, zb. zur Gründung einer kleinen Demonstration gegen die Missstände in der Tierhaltung und/oder Agrarwirtschaft, oder zur Gründung und Veranstaltung von Kleidertausch-Aktionen, an denen Kleidung getauscht und demnach eine Möglichkeit geboten wird, dem selbst verhassten Konsumverhalten Paroli zu bieten. Dabei gebe es also genügend Möglichkeiten, ohne Geld bzw. mit wenig Geld und Zeit

an Aktionen teilzunehmen. Auch über das Internet kann zb. an Meinungsumfragen zu bestimmten Themen teilgenommen werden, die nur wenige Minuten in Anspruch nehmen. Oder die Teilnahme an einer FDP-Sitzung wurde als Möglichkeit genannt, mal unbequeme Fragen vor Ort zu stellen.

Das Bedürfnis danach, dass sich was ändert, haben die meisten Menschen. Es stellt sich also insbesondere nur die Frage der Vermittlung und der Art der Beteiligung. Mit kleinen Schritten kann man jedoch schon einiges erreichen.

Und so fiel plötzlich einer Teilnehmerin der Einwurf des Humors ein! Dieser fehle ihr in der Begriffe-Sammlung! Und sie bekam starke Zusprache auf diesen Einwurf. Humor und Spaß sollte in einer Gesellschaft auf keinen Fall fehlen! Dies stellt nämlich zugleich die Frage danach, was denn das Leben in einer Gemeinschaft lebenswert macht und da gehöre eine Portion Humor als essentieller Bestandteil dazu: sich selbst und sein eigenes Jammern letztendlich nicht zu ernst zu nehmen, unabhängig davon wie schlecht es dem Einzelnen in der Realität auch gehen mag: Man sollte auch in der Lage sein, sein eigenes Bedauern immer in Relation zu sehen zu anderen Mitmenschen, denen es vielleicht schlechter geht als einem selbst. Man vergesse zb. nicht, in was für einem reichen Land (Deutschland) wir hier leben. Und vor allem sollte man auch den Friedensaspekt nicht zu kurz kommen lassen, denn während man mit Krieg regelrecht deutliche Bilder vor Augen hat (1. Und 2. Weltkrieg), wird der Begriff des Friedens heutzutage immer schwammiger, sodass die Leute heute schon gar nicht mehr genau zu wissen scheinen, was denn genau mit ‚Frieden‘ gemeint ist. Es scheint kein richtiges Bild mehr für ihn zu geben. (Es gibt zb. noch Konfliktforschung). Aus diesem Grund wählte der Künstler das Wort ‚Gemeinwohl‘ und wirft damit gleichzeitig die Aufgabe nach einer Konkretisierung des regelrecht inhaltlich ‚hohl‘- gewordenen Friedens-Begriffes in den Raum.

Nachdem die Pyramide zusammenstürzte, nahm der Künstler daraufhin den Gemeinwohl-Ball und stellte ihn gezielt auf den Karton mit dem Begriff ‚Frieden‘.

Das Gemeinwohl wird aus verschiedenen Interessensbereichen zusammengehalten, dh. auch jene Begriffe, die einseitig oder auf den ersten Blick für Viele nicht sofort einleuchtend erscheinen, gehören ebenfalls dazu. Dass die Pyramide wackelig ist und auch zusammenstürzen kann, unterstreicht die Pflicht jede/r/s einzelnen Bürger/s/in dieser Gesellschaft immer dabeizubleiben und sich nicht passiv zurückzulehnen und zuzusehen, wie andere versuchen, die Pyramide mit ihrem eigenen Körpereinsatz stabil zu halten. Das Gemeinwohl fordert Eigeninitiative um fortlaufend zu Bestehen.

Eine der Abschlussfragen war folgende: Wie kann man Gemeinwohl leben? Eine Antwort darauf lautete: Die Veränderung muss Spaß machen! Wenn die Aktivität, für die sich ein/e Einzelne/r einsetzt, ihm/ihr Spaß macht, so kurbelt dies genügend Energie an, um bei der Sache zu bleiben. Diese Energie wiederum kann dann weitere Menschen anstecken und einen Nährboden bilden für weiteres Gutes für die Gesellschaft und damit für das Gemeinwohl.

Und zu guter Letzt ein Kommentar zur gesunden Wut, die sich jede/r behalten sollte: Diejenigen, die sich nichts gefallen lassen und sich wehren, sind psychisch stabiler!

Abend 3: 16.1.

Franka Dangel: Widerstandsgeschichte/n (Referent: Pit Wuhrer)

„Wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht.“

Dieses Zitat, dessen Ursprung umstritten ist, wurde vielen berühmten Persönlichkeiten, unter anderem Papst Leo XIII., zugeschrieben.

Weit weltlicher referiert Pit Wuhrer, Journalist und Mitveranstalter des Seminars ‚Ab heute anders‘, am dritten Abend der Vorlesungsreihe zu dem Thema ‚Widerstandsgeschichte(n)‘.

Es wird anschaulich Einblick in verschiedene Konzepte der Widerstandsbewegung auf der ganzen Welt gegeben. So können die klassischen Demonstrationen genannt werden, wie zum Beispiel einer der größten Märsche im Jahr 2003 in London. In diesem Fall lehnte sich das Volk gegen die Teilnahme Englands am Irakkrieg auf. Das Resultat - das Königreich schloss sich den USA an. Nichts desto trotz haben die demonstrierenden Menschen etwas gewonnen – und zwar das Gefühl nicht alleine zu sein.

Dies ist das Fundament und die Kraft eines jeden Widerstandes. In der richtigen Gruppierung die subjektiv richtigen Dinge durchzusetzen. Pit Wuhrer nennt in diesem Zusammenhang die in England vorherrschende Solidarität, wenn es um Widerstände geht, anhand einiger Beispiele aus Liverpool. Egal ob es die Dock-Mitarbeiter im Jahr 1985 sind, die sich gegen die Wiedereinführung des Tagelohns wehren, oder die Fußballfans des FC Liverpool, die die Erhöhung der Kartenpreise nicht akzeptieren.

Zudem sind hier die Organisationen ‚PlaneStupid‘ und ‚UK Uncut‘ zu nennen, die in den Jahren 2008 bis 2010 mit simplen Mitteln erfolgreich gegen die Erweiterungen englischer Flughäfen und die Steuerpolitik des Landes demonstriert haben.

Nach einem Abend voller Widerstandgeschichten aus der ganzen Welt (USA, Andalusien, Deutschland…), lässt sich festhalten, dass es kein Geheimrezept für erfolgreichen Widerstand gibt. Das Grundproblem liege hierbei im kapitalistischen Wirtschaftssystem, dessen ständiger Wachstumsgedanke bis jetzt jeder Revolte trotze. Pit Wuhrer sagt aber, dass Widerstand, sei er fantasievoll, direkt, oder eher sabotierend, den Boden für Veränderungen bereite.

Abend 4: 17.1.

Albert Kümmel-Schnur: Un/Sichtbarkeit. Mike Freyer erzählt vom Leben auf der Straße

Irgendwann, vor etwa 16 Jahren, hat er's nicht mehr ausgehalten: den Stress, die Sinnlosigkeit, die Leere. Und er hat das gemacht, wovon viele träumen, was aber kaum jemand wagt: Ab heute anders! Damit hat der Bauingenieur Mike Freyer Ernst gemacht. Hat sein Vermögen seiner Lebensgefährtin überschrieben und ist die Donau runtergefahren - das Leben in die Luft zu werfen, um zu sehen, wo es bleibt, hat Robert Musil das einmal genannt. Ganz so, wie er sich das zunächst dachte, ist es nicht geworden. Dennoch steht Mike Freyer zu seiner Entscheidung. Ob er das nochmal so machen würde - nunja, Gott, was weiß man schon. Kann das irgendwer über seine Entscheidungen sagen? Mike spricht gern von zwei Gesellschaften - diejenige, in denen man in Wohnungen lebt und der anderen, deren Mitglieder keine Wohnung besitzen. Das ist seine wesentliche Unterscheidung. Mehr Alkohol, mehr Drogen, mehr Gewalt? Ach, Quatsch. Das sei genauso "wie bei Euch. Nur Euch sieht man nicht. Ihr macht die Tür hinter Euch zu, wenn Ihr trinkt."

Oft ging es an diesem Abend um Sichtbarkeit: 40 bis 50 Prozent aller Obdachlosen in Deutschland seien unsichtbar, schätzt Mike Freyer. 'Unsichtbar' - das heißt in diesem Fall, dass man Menschen ihre Obdachlosigkeit nicht ansieht. "Die hältst Du mit Anzug und Rollköfferchen für einen Banker oder einen Touristen." Es geht um Scham. Um Angst. Es ist eben ein großer Unterschied, ob man - durch Scheidung, Alkohol. psychische Probleme etc. so langsam aussteige aus dem 'normalen' Alltag der Sesshaften oder ob man sich bewusst entscheide für das Leben auf der Straße - so wie Mike.

Wer sich entscheidet, der lebt besser damit. Der könne durchaus auch seine sozialen Bindungen aus dem Leben 'davor' behalten - etwa den Kontakt zu Freunden und Verwandten. "Du musst ihnen halt erklären, dass Du immer noch der alte bist, Dich nicht verändert hast, auch wenn Du jetzt anders lebst."

Mike Freyer ist eine imposante Persönlichkeit - man kann sich gut vorstellen, dass er Bautrupps von 1000 Leuten geführt hat in Hongkong oder San Francisco. Man kann sich auch gut vorstellen, dass er bei den Blauhelmen war in Afghanistan. "Aber irgendwann fing ich an Fehlerchen zu machen. Das wollte ich nicht." Ja, stellt man sich denn Ausstieg nicht anders vor? Häuschen im Grünen und Garten in der Toskana. "Klar, aber Du musst dann ja auch verdienen. Und das geht hiezulande nicht so leicht." Er habe auch mit dem Gedanken gespielt, aber dann sei es eben anders gekommen.

Was er am Leben in der Obdachlosigkeit schätze, wird er gefragt und antwortet, die Solidarität. Die Leute gucken nicht weg. Das bestätigt Dirk, der wie Mike auf der Straße lebt. "Du besuchst einander, wenn Du krank bist. Du erkundigst Dich. Du lässt den anderen nicht einfach fallen." Der Ton in der 'anderen' Gesellschaft, derjenigen der Behausten, sei sehr viel herzloser. "Die Leute denken nur noch 'Ich', 'ich', 'ich'." Mike Freyer macht jedoch Einschränkungen, erzählt von Kiddies, die nur bedröhnt seien von Alkohol und Drogen und keine Rücksicht nähmen. Auch das gäbe es. Aber, das betont er immer wieder, das sei ja nun nicht anders als im 'normalen' Leben.

Was Mike nervt, ist die Bürokratie. "Die wollen uns nicht." Genau erklärt er, wie man sich als Obdachloser melden muss in einer Stadt. Dass es Städte gäbe, in denen man grad mal einen Tag pro Jahr willkommen sei, wenn man reisen wolle. Er erzählt von den Schwierigkeiten mit dem Jobcenter, berichtet von Situationen bei der Meldung, bei denen er von Sicherheitspersonal durch Schleusen hinein- und wieder hinausbegleitet worden sei, nach möglichen Waffen beim Eintritt durchsucht, seine Sachen für's Gespräch eingeschlossen werden mussten. Das war in Bonn. In Konstanz hingegen warte man gern mal zwei Wochen auf sein Geld.

Wie wäre es denn, wenn man nicht warten müsste, wird Mike gefragt. Wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gäbe. Interessanterweise ist Mike skeptisch gegenüber dem Funktionieren einer solchen Maßnahme. "Nee, das würde doch nur Neid auslösen. Du musst dann Deine Wohnung von dem Geld bezahlen. Ich nicht. Also habe ich mehr auf der Hand und das löst Neid aus." Er kann sich nicht vorstellen, dass ein Grundeinkommen ohne Bedingungen funktionieren würde. Er ist auch gar nicht darauf erpicht, Almosen zu erhalten, sondern will durchaus arbeiten für sein Geld, auch wenn er die Bewerbungszwänge aus der Obdachlosigkeit hinaus, die einem das Jobcenter auferlege, für kontraproduktiv hält. "In der Wärmestube steht doch meist nicht einmal ein Drucker." Gemeinnützige Jobs zu machen, nicht so blöde 1-Euro-Jobs, sondern richtige, etwa Hausmeisterdienste, findet er aber durchaus korrekt. Allerdings ist auch das nicht immer einfach. Willigkeit reicht nicht aus. Einmal, habe ihn das Jobcenter angeregt, sich auf eine Hausmeisterstelle an der HTWG zu bewerben, weil er ja ohnehin seinen Schlafplatz zu der Zeit dort in der Nähe habe. "Der Chef da hat mich nur angeguckt und konnte es nicht glauben. 'Du schläfst doch auf der Straße! Und wir haben hier doch keine Dusche!' 'Ja, und?' 'Gehe ich eben woanders duschen.' 'Nein, das geht nicht. So einen wollen wir hier nicht.'"

Einer aus der Runde fragt ihn nach seinem Verhältnis zum Staat. "Finde ich gut, habe ich kein Problem mit. Ich geh wählen", antwortet er. Der Staat macht ihm keine Schwierigkeiten. Die Politik vieler Kommunen schon, die ihm das Reisen erschweren - "dann darf man zwei oder drei Tage bleiben. Dann muss man wieder weiter."

Ob er es denn nicht mit anderen Formen von Sesshaftigkeit, einer Wagenburg etwa, versucht habe, will jemand wissen. "Doch. Aber das geht nicht Konstanz nicht." "Ja, aber anderswo?" Anderswo will Mike aber gar nicht hin. Er ist mit Begeisterung Konstanzer. "Hier ist es einfach schön. Und die Leute, die mal hier waren, kommen immer wieder zurück. Ich will hier nicht weg."

Schließlich kommt noch die Frage nach dem Älterwerden auf. "Ich will nicht auf Platte sterben. Es gibt auch Altenheime für Obdachlose. Ich werde mich darum kümmern, wenn es soweit ist. Wenn der Körper nicht mehr mitmacht. Aber einmal will ich noch in den Norden radeln. Und ein paar andere Sachen machen."

Pit Wuhrer: Krumbuckeln für die paar Cent? (Referentin: Margrit Zepf, Fachanwältin für Arbeitsrecht)

„Daheim statt Heim“ – so lautet der Slogan einer Altenpflegefirma. Er suggeriert, dass die Pflege zu Hause, also im vertrauten Umfeld, eine Alternative zur Unterbringung in einem Pflegeheim ist. Aber wer sorgt dafür, dass die Hilfsbedürftigen das bekommen, was sie benötigen? Dass sie gewaschen werden, dass etwas zu essen bekommen, dass sie ihre Medikamente nehmen, dass ihr Gesundheitszustand fachkundig überprüft wird, dass sie jemanden zum Reden haben?

Darüber berichtete an diesem Abend Margrit Zepf, Fachanwältin für Arbeitsrecht. Die Referentin hatte früher in Hamburg als stellvertretende Vorsitzende der damaligen Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr (ÖTV) gearbeitet (die ÖTV ist heute Teil der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di) und war für in dieser Funktion für den gewerkschaftlichen Rechtsschutz tätig gewesen, bevor sie nach Konstanz kam. Elf Jahre lang in einer Anwaltskanzlei aktiv, ging sie 2009 als Gewerkschaftssekretärin zu ver.di (Schwerpunkt Gesundheitswesen) und war von 2013 bis 2016 Geschäftsführerin des ver.di-Bezirks Schwarzwald-Bodensee.

Sie kennt sich also aus – und umriss im ersten Teil ihrer Ausführungen die Beschäftigungsverhältnisse in den beiden Bereichen, über die sie referieren wollte: die ambulante Alterspflege und die wachsende Zahl von sogenannten 24-Stunden-Kräften, die vor allem aus Osteuropa kommen und Pflegebedürftige rund um die Uhr betreuen.

Seit Einführung der Pflegeversicherung 1995 ist die Zahl der Firmen, die ihre Dienste in der ambulanten Altenpflege rasant gewachsen – von Null auf derzeit rund 14.700 Betriebe. Für sie arbeiten momentan bundesweit rund 350.000 PflegerInnen, die allein unterwegs sind, Hausbesuche absolvieren, treppauf, treppab hetzen, ständig unter Druck stehen und schlecht bezahlt werden. Knapp neunzig Prozent der Pflegekräfte im ambulanten Dienst sind weiblich; 73 Prozent arbeiten Teilzeit. Der Lohn für eine Vollzeitkraft liegt in der Anfangszeit bei etwa 1650 Euro brutto – und erhöht sich später nur wenig. Dabei muss eine Pflegerin, die die Bedürftigen auch medizinisch behandelt, eine dreijährige Ausbildung absolvieren.

Im Raum Konstanz, sagte Zepf, gibt es zwölf ambulante Pflegedienste. Die Spitalstiftung Konstanz ist dabei das einzige Unternehmen, in dem ein Tarifvertrag gilt – die übrigen Firmen aus dem Wohlfahrtsbereich (wie Rotes Kreuz und Malteser), aus kirchlichem Umfeld (wie Caritas) oder private Betriebe zahlen ihren Beschäftigten weniger. Doch das sei nicht das einzige Problem. Ein weiteres bestehe darin, so Zepf, dass den mobilen Pflegekräften pro Fahrt für einen Hausbesuch jeweils nur sechs Minuten angerechnet werden – so viel wird von den Krankenkassen vergütet. „Das hat in vielen Fällen zur Folge, dass die Zeit im Stau oder bei der Parkplatzsuche nicht anerkannt und deshalb oft auch nicht bezahlt wird“, erläuterte die Fachanwältin. Die Folge sind unbezahlte Überstunden. Dennoch sind nur etwa drei Prozent der ambulanten Pflegekräfte gewerkschaftlich organisiert – obwohl die Gewerkschaft ihre Mitglieder bei Konflikten mit den Chefs unterstützt und beispielsweise die Anwalts- und Gerichtskosten übernimmt.

Noch prekärer sind die Bedingungen der Arbeitskräfte im 24-Stunden-Einsatz. In diesem Sektor schwanken die Angaben – je nach Schätzung – beträchtlich: Offizielle Stellen gehen von 150.000 PflegerInnen aus; tatsächlich dürften es eher 400.000 sein. Die meisten arbeiten illegal. Das heißt: Sie bekommen oft weniger als den Mindestlohn, müssen länger arbeiten als die Arbeitszeitgesetze erlauben, können nicht die vorgeschriebene Freizeit nehmen (mindestens ein Tag in der Woche) und sind auch nicht sozial versichert. Einen Einblick in die Verhältnisse vermittelt der arte-Film „Die Karawane der Pflegerinnen“, der 2017 ausgestrahlt wurde und auf Youtube [LINK: https://youtu.be/TCL58IU0szo ] noch zu sehen ist .

Für die Vermittlung der oft osteuropäischen PflegerInnen sorgen Tausende von Arbeitsagenturen (allein in Polen, so Zepf, agieren rund 800 Agenturen), die wiederum mit deutschen Leihfirmen zusammen arbeiten. Und wieso klappt dieses System? Das liege unter anderem daran, dass die Menschen in ihren Heimatländern noch weniger verdienen, sagt Zepf – und dass die Behörden alle Augen zudrücken nach dem Motto: „Wenn das nicht mehr funktioniert, funktioniert gar nichts mehr.“ Dabei sei offenkundig, dass vor allem die wenig zimperlichen Verleihagenturen profitieren – die kämen pro vermittelter Pflegerin mitunter auf einen Gewinn von bis zu tausend Euro im Monat, ohne wirklich etwas zu leisten.

Und warum sind bei den ambulanten Pflegekräften so wenig in der Gewerkschaft? Dafür gebe es mehrere Gründe, erläutert Zepf den Anwesenden. Die hohe Zahl an Teilzeitkräften. Die Tatsache, dass manche Frauen noch glauben, dass es reiche, wenn der Mann organisiert sei. Die fehlende Nutzen: Es gibt keinen Tarifvertrag, den die Gewerkschaft verbessern könnte. Die Isolation der Angestellten, die meist allein unterwegs sind und sich nur hin und wieder zu Teamsitzungen treffen. Die starke Motivation und das große soziale Engagement der PflegerInnen: „Wenn sie sich wehren, muss der Leidensdruck sehr hoch sein“ (Zepf). Und die strategische Orientierung der Gewerkschaft, die sich bislang auf die Spitalbelegschaften konzentriert (teilweise mit Erfolg: 2016 kam es am Konstanzer Klinikum erstmals zu einem 24-Stunden-Streik auf der Intensivstation).

Dabei sind nur wenige AltenpflegerInnen mit den Verhältnissen zufrieden, so Zepf: „Die schreiben sich in Chatforen die Finger wund.“ Besonders auffällig sei, dass die Firmenleitungen trotz großem Arbeitskräftemangel (in der nahen Schweiz können PflegerInnen deutlich mehr verdienen) die Interessen und Bedürfnisse ihrer Angestellten kaum berücksichtigen: Der Umgangston ist demütigend, die Lohnabhängigen werden herablassend behandelt. Die Chefs sind an langfristig guten Beschäftigungsverhältnissen offenbar nicht interessiert.

Würde sich etwas verbessern, wenn das Thema Altenpflege in der Öffentlichkeit präsenter sei? Es werde schon viel zu viel darüber geredet, sagten ZuhörerInnen. Aber es tut sich was: Das Pflegekräftegesetz ist ein Fortschritt, in größeren Städten gibt es inzwischen die ver.di-Kampagne „Altenpflege in Bewegung“. Und weil die Zahl der Fachkräfte immer knapper wird, sind mittlerweile etliche Pflegefirmen und -einrichtungen bereit, den Beschäftigten jene Wertschätzung entgegenzubringen, die diese verdienen – auch beim Lohn.

Markt der Möglichkeiten: 19.1.

Albert Kümmel-Schnur: "Und nächstes Jahr wieder!"

Da waren sich alle einig: der Markt der Möglichkeiten war ein voller Erfolg. Vier Stunden lang präsentierten sich 26 Initiativen aus Konstanz im brechend vollen Bürgersaal. Hin und wieder hörte man: "Mir ist das hier zu voll - ich muss mal an die frische Luft." Öfter wurde die gute Atmosphäre gelobt. Trotz der großen Fülle und des Gedränges entstand keine gehetzte Atmosphäre. Im Gegenteil: alle Ausstellenden berichteten von guten und langen Gesprächen mit Besucherinnen, aber auch vom Austausch untereinander. Viele der kampagnenerprobten alten Häsinnen und Kämpen freuten sich: "Endlich einmal Gesichter, die wir noch nie gesehen haben. Ich dachte, hier kommen halt die zwanzig üblichen Verdächtigen." Es hatte wirklich niemand vorhergesehen, wie gut das Angebot an diesem Januarvormittag angenommen wurde. Mit dem Wunsch, die Veranstaltung nächstes Jahr zu wiederholen, gingen alle irgendwann zwischen 14 und 15 Uhr nach Hause. Und alle Ausstellenden halfen mit, den Saal ruckzuck wieder aufzuräumen, was die Veranstalter sehr freute.

Abend 6: 21.1.2019

Sophia Hörger: Die Situation des Einzelhandels (Referentinnen: Ulrike Wuhrer/Franca Dangel)

Das Treffen am Montag den 21.01. fand unter dem Thema „Darf’s ein bisschen weniger sein? Arbeitsbedingungen im Einzelhandel“ statt.

Ulrike Wuhrer, Betriebsratsvorsitzende Karstadt/Konstanz und Franca Dangel, Studentin des Studiengangs Literatur-Kunst-Medien, gelernte Schneiderin berichteten aus dem Alltag im Einzelhandel und von den größeren Zusammenhängen, die Frau Wuhrer als Betriebsratsvorsitzende sieht.

Franca Dangel machte eine Ausbildung zur Modedesignerin/Schneiderin und zur Einzelhandelskauffrau, bevor sie einige Jahre im Einzelhandel, zunächst als Mitarbeiterin in einem Herrenausstatter, dann als Assistant Store Managerin arbeitete. Sie erzählte, dass nicht die schlechte Bezahlung, sondern die Kundschaft der Hauptgrund war, warum sie sich letztendlich für ein Studium entschieden habe. Diese gingen schon mit dem Gedanken „Die Verkäufer⋆innen belügen mich eh, die wollen nur Umsatz machen“ in das Geschäft, und verhielten sich auch dementsprechend gegenüber dem Verkaufspersonal. Eine herablassende Art und Demütigungen von Kunden und Kundinnen waren an der Tagesordnung. Hinzu kam, dass eine beliebte Methode der Chefs und Chefinnen, um Verkäufe zu maximieren sei, am Ende des Monats Rankings zu erstellen in welchen genau ersichtlich ist, welche Mitarbeitende am meisten und vor allem welche am wenigsten Umsatz erzielt haben. Diese müssten nicht nur mit Weiterbildung diesbezüglich rechnen, sondern werden vor allem durch das quasi „Öffentlich an den Pranger stellen“ darauf hingewiesen, doch bitte mehr Umsatz zu machen.

Die geografische Lage von Konstanz hat zu Folge, dass viele Schweizer⋆innen hier einkaufen. Diese hätten eine besondere Stellung durch die große Kaufkraft. So ergibt sich „Der Kunde ist König. Der Schweizer ist Gott.“.

Frau Wuhrer konnte als Betriebsrätin von Karstadt einige Zahlen mitbringen, um die Situation im Einzelhandel besser verstehen zu können. 3,5 Mio. Menschen arbeiten in Deutschland im Einzelhandel, 75% sind Frauen. 30% der Arbeitenden sind geringfügig beschäftigt. Nur 30% der Betriebe im Einzelhandel sind Tarifgebunden und 28% der Beschäftigten leisten permanent unbezahlte Überstunden (!). Erst ab 21 Beschäftigten kann ein Betriebsrat gegründet werden, der richtiges Mitspracherecht hat (Mitbestimmung von Arbeitszeiten und Ausbildung/ Weiterbildung, im Gesundheitsschutz, etc.), der Großteil der Betriebe habe aber maximal 20 Beschäftigte. In Konstanz hätten lediglich Zara, Kaufland (2x), Karstadt, Karstadt Sport, Hugendubel und Esprit einen Betriebsrat.

Warum gibt es nur so wenige Betriebsräte, obwohl die Beschäftigten das Recht darauf hätten? Die Antwort ist: Angst. Der Lebensunterhalt hängt von dem Arbeitsplatz ab, und Druckmittel gebe es immer.

Markus Klemt, Bezirkssekretär bei ver.di hat dies schon einige Male mitbekommen. Wenn Chef⋆innen mitbekämen, dass ein Betriebsrat gegründet wird, sei es ziemlich wahrscheinlich, dass die Beschäftigten die beteiligt waren am nächsten Tag schon entlassen werden. Im Zweifelsfall würde ihnen vorgeworfen, etwas gestohlen zu haben, um sie „los zu werden“. Der Begriff „Union Busting“ beschreibt die Fälle, in denen Filialen geschlossen werden, nachdem Betriebsräte gegründet werden, obwohl die Filialen gut liefen (Bsp. u.a. Lidl-Filiale in Calw).

Im zweiten Teil des Seminars stellten wir wie auch am Freitag wieder die Frage „Was können wir gegen diese Zustände tun? Zur Anregung brachte Albert Kümmel-Schnur das Buch „Protest“ von Kirsten Brodde, einer Greenpeace Aktivistin, mit, in dem Aktionen, mit dem „Protestmodell Greenpeace“ vorgestellt wurden. Was kann eine Einzelperson tun? Es gab zum Beispiel den Vorschlag Flugblätter vor bestimmten Supermärkten zu verteilen, auf denen auf die Arbeitsbedingungen hingewiesen werden, und so öffentlich Druck auf die Chefs und Chefinnen ausgeübt wird.

Frau Wuhrer unterstrich, dass die Hauptfrage sei „Wie schaffe ich es, die ganze Belegschaft zu organisieren?“, denn alle Mitarbeitenden könne man schlecht auf einmal kündigen. Allerdings müsse man nicht so groß denken, auch Einzelne oder Wenige können viel ausrichten. Ihrer Erfahrung nach hat man vor allem Erfolg, wenn die Öffentlichkeit einbezogen würde. Herr Klemt pflichtete ihr bei „Am Ruf sind die Arbeitgeber zu packen“.

Herr Kümmel-Schnur erzählte von einem Aktivisten aus den USA, der berichtete lokale, „Tür zu Tür“ Aktionen seien seiner Erfahrung nach viel erfolgreicher als groß angelegte Proteste.

Letztendlich blieb das Fazit, dass jede einzelne Person in der Lage ist, die Zustände zu ändern, sei es über Flugblätter verteilen oder auch „nur“ mit den Beschäftigten, z.B. in Lebensmittelmärkten zu reden und sie zu fragen, wie ihre Situation aussehe und wie man sie unterstützen könne.

Abend 7: 22.1.

Albert Kümmel-Schnur: Von Konsens zu Blockade. Ein Abend mit Ulrich Riebe

"Am 20. Mai 2011 habe ich mich politisiert", sagt Ulrich Riebe, Philosoph und IT-Consultant aus der Niederburg, und lächelt, "Also nicht, dass ich vorher mich nicht für Politik interessiert habe, aber an dem Tag hat mich etwas ganz tief berührt, dass mich aktiv werden ließ." Das ist ein privates Bekenntnis, aber auch so etwas wie ein Programm: wovon lassen wir uns so berühren, dass wir in die Handlung kommen? Bei Ulrich Riebe war es ein Video aus Madrid über die Bewegung 15. Mai oder auch die "Echte-Demokratie-Bewegung". "Da war etwas, da passierte etwas, aber merkwürdigerweise berichtete niemand darüber. Da habe ich eine Website gegründet auf der darüber berichtet wird." Man muss bis fast ans Ende dieser Seite scrollen, um die Bewegung 15. Mai zu finden. Dort findet sich auch folgendes Zitat aus dem Manifest der Bewegung:

"Wir sind normale Menschen. Wir sind wie Du. (…) Einige von uns bezeichnen sich als aufklärerisch, andere als konservativ. Manche von uns sind gläubig, andere wiederum nicht. Einige von uns folgen klar definierten Ideologien, mabr / an 50 Orten mit ca. 40.000 Menschen, weltweit viele Hunderttausende (nche unter uns sind unpolitisch, aber wir sind alle besorgt und wütend angesichts der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Perspektive, die sich uns um uns herum präsentiert.'

Und das Manifest

endet mit:

'Ich glaube, dass ich etwas ändern kann.

Ich glaube, dass ich helfen kann.

Ich weiß, dass wir es gemeinsam schaffen können.

Geh mit uns auf die Straße. Es ist dein Recht.'" (http://www.echte-demokratie-jetzt.de, das ganze Manifest unter www.echte-demokratie-jetzt.de/manifest/)

Das klingt doch ganz wie die Idee zu dieser Veranstaltung: wie werden Menschen ohne Fürsprecher politisch sichtbar und können Ihre Ideen einbringen, Ihre Ziele verwirklichen? Es ist also ein guter Start, die Bewegung 15-M in unsere Diskussionen einzubringen.

Ulrich Riebe berichtete zunächst aber von einer anderen Form der Kommunikation - einer konzentrierten, stillen Art, sich hierarchiefrei auszutauschen, um in einem gemeinsamen Prozeß kollektiver Intelligenz zu Ansichten, Ideen, Entscheidungen zu finden. Da wird nicht geklatscht, sondern mit beiden hocherhobenen Händen Zustimmung gewunken, mit gekreuzten Armen Ablehnung signalisiert, mit geöffneten Händen hinter den Ohren ein akustisches Problem indiziert. Beeindruckend sei das, wenn 2000 Menschen oder mehr sich so verständigten. Wenn so lange geredet würde, bis tatsächlich etwas Neues entstanden sei und nicht einer den anderen besiegt habe im kommunikativen Duell. Das sei doch eine ganz neue Form des Miteinanders, eine dem Gemeinwohl zuträglichere. Er las Teile aus der "Kurzanleitung: Gruppendynamiken in Bürgerversammlungen" (http://www.echte-demokratie-jetzt.de/material/) vor.

"Das Zeil von Kollektivem Denken [...] ist es, Neues zu erschaffen. Das bedeutet, zwei Menschen mit unterschiedlichen Ideen arbeiten zusammen, um etwas Neues zu kreieren. Die Betonung liegt also nciht auf:meine Idee oder deine; man verpflichtet sich vielmehr der Auffassung, dass zwei Ideen zusammen etwas Neues entstehen lassen können, etwas, das keiner von uns vorher ahnen konnte. Dieser Fokus erfordert von uns, dass wir aktiv zuhören, anstatt allein damit beschäftigt zu sein, unsere nächste Antwort vorzubereiten." (http://www.echte-demokratie-jetzt.de/material/)

Allerdings sei sie deutlich langsamer als der heutzutage verbreitete Lebensrhythmus, der in der Geschwindigkeit der sozialen Medien einen adäquaten Ausdruck und ein treibendes Medium gefunden habe. Mit diesem Hinweis war die zentrale Spannung des Abends gesetzt: lokal versus global, anwesend versus abwesend, verlangsamend versus beschleunigend.

Ulrich Riebe schlug ein Spiel vor, um zu erfahren, welche Erwartungen im Raum seien. Jede der anwesenden Personen sollte ihre Erwartungshaltung in einem Wort oder einem Satz zum Ausdruck bringen und dann auf eine andere Person zeigen, die das Spiel fortführen solle. Von der Hoffnung, "überrascht" zu werden über das Interesse an Formen des Austausches über das Netz und seine unterschiedlichen Kanäle bis zur Frage, wie aus der virtuellen Kommunikation reale Handlung werden könne, reichten die Interessen der Anwesenden.

Die Gruppe diskutierte Vor- und Nachteile vernetzter Medien, insbesondere die Sicherheitsgefahren durch die Datenzusammenführung wurden artikuliert. Die Frage, ob es Alternativen zum Platzhirsch Facebook gebe, fand keine klare Antwort. Derzeit wohl eher nicht - es werde gearbeitet an einer Plattform namens human connection, aber die sei noch nicht soweit und bislang hätten alle Versuche, die digitale Kommunikation zu entkapitalisieren nicht gefruchtet. Es gab auch Stimmen, die Facebook bereits für überholt hielten und Instagram bevorzugten,was von anderen einerseits als Alters- andererseits als Geschmacksfrage aufgefasst wurde.

Auf die Frage, was denn nun Beschäftigte etwa in der mobilen Altenpflege tun könnten, von denen wir ja am Freitagabend zuvor gehört hatten, dass sie zwar ihr Elend, ihre Wut, ihren Frust in anonymen Chatrooms austauschten, aber nicht zu einer gemeinsamen, die Situation verändernden Aktion gefunden hätten, wurde auf das niederländische Modell "Buurtzorg" verwiesen (z.B.

http://www.buurtzorg-in-deutschland.org/buurtzorg/ ).Zwischen den Polen 'real' und 'virtuell' bewegte sich auch die weitere Diskussion. Es wurde Skepsis geäußert gegenüber rein virtuellen Protestformen, die nie zu realen Aktionen führten. Widerstand müsse letztlich immer real sein. Das hohe Tempo der sozialen Medien hingegen könne für die Organisation eines flexiblen realen Widerstands - etwa bei der spontanen Umlenkung von Demonstrationszügen - genutzt werden. Auch an die Möglichkeit, virtuelle Medien in ihrer realen Hardware zu bekämpfen, wurde erinnert: so hatten Schweizer Drucker das Streikrecht auf die Server ausgedehnt, auf denen die zu druckende Zeitung liege. Auch die müssten lahmgelegt werden, um in digitalen Zeiten noch effektiv streiken zu können. Anderenfalls gehe der Unternehmer eben zu einer anderen Druckerei.

Die Diskussion endete so offen wie sie begonnen hatte, in den Worten der "Kurzanleitung": "Seid nicht entmutigt: wir lernen, wir werden das schaffen: alles, was wir brauchen, ist Zeit."

Abend 8: 23.1.

Albert Kümmel-Schnur: Einfach mal durchatmen können. (Referenten Georg Mehlich, Miriam Fehlker)

"Einfach mal durchatmen können", sagte Georg Mehlich gegen Ende der heutigen Runde, "das wäre schon ein Wunsch." Nach einer kurzen Pause fügte er hinzu: "Aber privilegiert sind wir trotz aller Probleme am deutschen Stadttheater schon. Ich könnte niemandem raten, diesen Beruf zu ergreifen, aber, hey, wenn es mir gelingen würde, es jemandem tatsächlich auszureden, dann wäre diese Person tatsächlich nicht für den Beruf geeignet." Die Beschreibung der international ungewöhnlich guten Situation der öffentlichen Theater in Deutschland leitete auch den Abend ein. Das deutsche Stadttheatersystem ist weltweit einmalig, es wird, betonte Miriam Fehlker, sogar zur Aufnahme in die Liste des immateriellen Menschheitserbes der UNESCO nominiert (https://www.youtube.com/watch?v=18wx_gWZvPg).

Um die Produktionsbedingungen an deutschen Stadt-, Landes- und Staatstheatern zu verstehen, muss man zunächst einmal die Unterscheidung zwischen den technischen Gewerken und den künstlerisch Beschäftigten treffen. Während erstere Angestellte des öffentlichen Dienstes mit entsprechenden Tarifverträgen, Kündigungsschutz etc. sind, haben letztere individuell ausgehandelte Verträge, die nur den Mindestlohn festlegen, nicht jedoch an weitere Rahmenbeedingungen gebunden sind. Solche Verträge laufen für Schauspieler/innen in der Regel ein Jahr lang und verlängern sich, werden sie nicht explizit gekündigt, um ein weiteres Jahr, also jeweils für eine Spielzeit. Erst nach 15 Jahren am selben Haus wird man unkündbar.

Andere künstlerische Berufe am Theater - Regisseur/inn/e/n z.B. - werden nach ganz anderen Gesetzmässigkeiten beschäftigt: ein/e Regieführernd/e/r erhält vielleicht 10.000 Euro pauschal pro Produktion. Allerdings muss man bedenken, dass eine Person maximal vier Mal im Jahr Stücke inszenieren kann, da Proben- plus Vorbereitungszeit etwa ein Vierteljahr betragen und der oder die Regieführende funktionsbedingt an allen auf eine Produktion bezogenen Terminen teilnehmen muss, da das Gesamtkonzept in ihrer Verantwortung liegt. Noch schlimmer sieht es für die Regieassistent/inn/en aus: diese haben kaum Freiräume, sind maximal abhängig und verdienen sehr schlecht. Obendrein geraten sie leicht in die Position des Sündenbocks, da von ihnen verlangt wird, über alle Details einer Inszenierung genau Buch zu führen und stets Bescheid zu wissen und für Informationsfehler oft zur Verantwortung gezogen werden.

Schauspielerinnen und Schauspieler proben in der Regel vormittags, haben nachmittags eine Pause und abends Aufführungen und/oder Proben. Die Zeit, die sie zum Lernen des Textes brauchen, wird nicht in die Arbeitszeit mit eingerechnet. "Daran arbeiten wir aber. Wir sind dabei, die Zeiten zusammenzutragen, die man mit Textlernen verbringt, obwohl das ja eigentlich Arbeitgebersache wäre." "Insgesamt sind wir auf einem guten Weg. In Konstanz ist das Einstiegsgehalt von Schauspieler/inne/n um 300 Euro höher als die 2000 üblichen Euros." "Ja, aber dann liegt Ihr ja in etwa in derselben Liga wie einassistant shop manager, der oder die, wie wir gehört haben, 2000 Euro verdient und damit deutlich unterbezahlt ist." "Ja, aber wir haben die Intendanz auf unserer Seite. Die kämpft ja nicht gegen uns. Wir werden sogar ermutigt, uns über unsere Situation auszutauschen, was früher vertraglich untersagt war, angeblich, um keine Unruhe im Ensemble zu schüren. Ich bin kein Betriebsrat. Als Ensemblesprecher vertrete ich aber die Interessen der Schauspielerinnen und Schauspieler der Theaterleitung gegenüber. Ich bin so etwas wie eine Mischung aus Klassensprecher und Betriebsrat."

"Müssen wir die Schauspielenden jetzt wieder streichen von unserer Liste der prekären Berufe?" "Naja, einerseits sind Schauspieler/innen ja nicht nur im Stadttheaterbetrieb beschäftigt, wo es trotz allem eine gewisse Sicherheit gibt. Viele Kolleginnen und Kollegen arbeiten unter ganz anderen Bedingungen. Und dann wird es sicherlich schwieriger, sobald man eine Familie zu versorgen hat oder alt wird, mehr Verpflichtungen hat. Wir haben zum Beispiel einen Kündigungsschutz für schwangere Kolleginnen durchgesetzt." "Dennoch ist es so, dass Schauspielerinnen es schwerer haben als ihre männlichen Kollegen. Das fängt schon beim Repertoire an, das deutlich mehr männliche als weibliche Rollen in petto hat."

An dieser Stelle kommen neben den institutionellen Rahmenbedingungen auch die Inhalte und Umgangsformen am Theater zur Sprache. So war der patriarchale Choleriker ja lange Zeit ein Rollenmodell für Regisseure und Intendanten. In der letzten Zeit sind diese Machtgefüge ins Schwanken geraten.

"Die Situation der Theaterleitung hat sich sehr verändert seit den Zeiten der Generation von Claus Peymann. Die haben wohl etwas verwechselt in der Ansicht, Wutausbrüche wären notwendiger Bestandteil künstlerischer Arbeit oder gute Kunst rechtfertige schlechtes Benehmen." "Dennoch," flicht Miriam Fehlker ein, "sind Kompromisse nicht unbedingt eine gute Basis für künstlerisch hochwertige Ergebnisse. Da geht es eher um Entscheidungen und das braucht einen Entscheider." "Ich habe mal an einem Workshop mit dem Gründer der Berliner Schaubühne, Peter Stein, teilgenommen, und der hat erzählt, wie man in der Anfangszeit dieses Theaterkollektivs Entscheidungen über Besetzungen gefällt hat. Das ging insgesamt recht gut - alle durften alle Rollen einschließlich ihrer selbst besetzen. Danach ging man in den Austausch, und es war grundsätzlich so, dass alle Beteiligten gut verstanden, die je anderen bestens einzusetzen, sich selbst jedoch fehleinschätzten. Und dann kam 'Hamlet' - da wollten ALLE Hamlet spielen. Tja, sagte Stein, was machen'n mer jetzt?' Nach drei Stunden Diskussion kam das Ensemble und sagte 'Entscheide Du!'"

Theater, das wurde an diesem Abend auch deutlich, ist ein Feld mit hoher intrinsischer Motivation aller Beteiligten und einer recht guten Chance auf Zufriedenheit bei der Tätigkeit selbst. Darin unterscheidet sich Theater von anderen Bereichen - die Möglichkeit zum Selbstausdruck ist an der Kasse im Supermarkt wohl eher gering. Das spezifisch deutsche Theatersystem unterstützt die Eigentätigkeit maßgeblich, da die Infrastruktur eines Theaters immer auch für eigene Projekte genutzt werden könne - das sei dann zwar Arbeit über die Arbeit hinaus, bringe aber hohe Zufriedenheit mit sich. "Ich weiß nicht," schloss Georg Mehlich, "ob die reinen Arbeitszeiten ein gutes Maß für die Zufriedenheit im Job sind. Manchmal arbeite ich 20 Stunden in der Woche und fühle mich völlig ausgelaugt, andere Wochen ist es das Dreifache und ich bin glücklich über das, was ich erreichen konnte."